Há

lançamentos apropriados em qualquer altura do ano, mas apresentar a excelente

série “Verões Felizes” na estação que lhe diz respeito é uma excelente aposta

da Arte de Autor, lançando num único volume os dois primeiros episódios, “Cap

au Sud” (2015) e “La Calanque” (2016). A série resulta de uma colaboração entre

o prolífico argumentista belga Zidrou (Benoît Drousie, n. 1962), que vive em

Espanha, e o desenhador catalão Jordi Lafebre (n. 1979). E recomendá-la é dizer

pouco. “Verões Felizes” é daquelas séries que nos reconcilia (se era preciso)

com o potencial da BD franco-belga (neste caso hispano-belga); no sentido em

que há um excelente ponto de partida, e histórias bem contadas com vários

níveis de leitura (“dos 7 aos 77 anos”), mas que evitam maniqueísmos e a

tentação de explicar tudo até ao mais ínfimo pormenor, prevalente noutros estilos

e formatos. Há angústias profundas (pessoais, profissionais, familiares), mas

também um humor que aligeira sem branquear. E os momentos de descoberta e

crescimento não se assumem com dramatismo exagerado, mesmo quando parecem

dramáticos.

O

pretexto para “Verões Felizes”, como o próprio nome indica, são viagens de

férias de Verão, em que uma família belga (mas com ligação a exilados espanhóis

fugidos a Franco) ruma ao sol, em busca de repouso, mas carregando toda a

bagagem que qualquer família transporta consigo, e que não se cansa de

constantemente (tentar) arrumar. De forma muito inteligente as viagens não são

consecutivas, e, apesar de haver alguns sinais (ténues) daquilo que

eventualmente será “o presente” das personagens, cada história corresponde às

férias de um ano, 1973 para o primeiro volume, 1969 para o segundo. Ou seja, o

leitor vai descobrindo a família em momentos distintos, e os saltos temporais ajudam

a contextualizar “a posteriori” aquilo que se passa entre anos e nas “outras

estações”, uma narrativa maior emergindo de cada episódio auto conclusivo. Por

outro lado, o uso da iconografia específica de cada ano (canções, modas,

política, filmes, eventos), ajuda a criar uma atmosfera muito própria, a

seriedade da vida vista pelo, apesar de tudo mais “róseo”, prisma das férias. A

mãe, alguém ainda em busca de rumo, e o pai, autor de banda desenhada algo

frustrado com a sua carreira, são personagens muito interessantes, como são os

três filhos (apenas dois no segundo volume...), em plena descoberta, de tudo.

Com estes elementos Zidrou constrói argumentos que parecem simples e óbvios,

mas que são ricos na sua complexidade (veja-se como são abordados temas como o

racismo ou a exclusão, por exemplo), tornando a história um pouco diferente de

cada vez que se lê. E dificilmente poderia ter escolhido melhor do que o

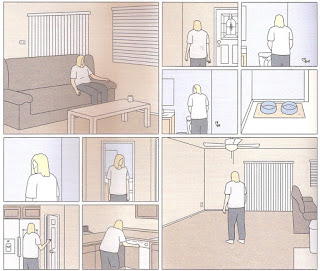

excelente traço, realista, mas com um toque de exagero caricatural, de Lafebre,

que faz as páginas vibrar com o genuíno entusiasmo que apenas os melhores

autores conseguem transmitir.

Há

ainda duas decisões editoriais importantes que, no fundo, aproximam o livro

daquilo do formato que genericamente se pode considerar de “romance gráfico”.

Se se pode discutir a mudança de tamanho (um pouco mais pequeno do que o original),

o juntar de duas histórias num só volume ajuda na imersão do universo, já que

algo frustrante no formato dos clássicos álbuns franco-belgas era descobrir uma

série magnífica, e depois ter de esperar muito tempo para a reencontrar.

“Verões Felizes” é para descobrir, já, por todos os tipos de leitores.

Verões felizes 1: Rumo ao sul/A calheta. Argumento de Zidrou, desenhos de Jordi

Lafebre. Arte de Autor. 112 pp., 21,5 Euros.